“荟聚黄松 地旅赋能”社会实践团助力黑豆峪村研学新发展

2025.07.16 | [地球科学与资源学院]赵金 | 学院新闻

中国地质大学(北京)千人百村社会实践团自2025年进驻平谷区黄松峪乡黑豆峪村以来,积极开展野外地质遗迹资源调查,探秘地质奇观,创新社会实践,取得阶段性新进展。黄松峪乡黑豆峪村是京郊集自然景观、地质科普和乡村休闲于一体的旅游目的地。团队在砂岩叠嶂、溶洞奇观的秘境中,探寻地球奥秘、感悟大自然神奇;在地学文化赋能乡村振兴的实践中,研究地质地貌、设计研学路线、描绘规划蓝图、促进旅游发展。

让我们跟随“荟聚黄松,地旅赋能”实践团的步伐,走进奇幻的京东大溶洞、一览元古代地层剖面的时空卷轴、解锁湖洞水红色文化的地质基因密码,聆听地质与人文交织的旋律。在实践中深入挖掘地学旅游资源内涵,为研学旅行开发奠定坚实基础。

探秘升级京东大溶洞,提出科普研学新思路

7月6日,实践团来到黑豆峪村最早开发的京东大溶洞景区,不仅沉浸式体验了将数字艺术、地质知识与天然溶洞景观充分融合的光影秀,还为景区的研学提供了新的研学旅行路线设计方案。

实践团考察京东大溶洞

在“龙绘天书”景点,距今约7500-6000年的“上宅文化”通过光影得以重现,可让游客穿越时空触摸到历史的脉络。在龙蛋群、蓬莱仙境等景观处,岩溶地貌形成过程的科普动画,经光影投射在溶洞景观中,直观生动地向游客讲述了岩溶地貌景观形成的地质过程。

溶洞内的光影秀与岩溶地貌形成过程动画

在此基础上,团队为景区规划了地学科普研学路线。在细致考察燧石条带与白云岩差异性溶蚀、石钟乳、石笋、石柱、石幔、石旗等景观后,以“水石交溶的奇观”为研学主题,规划了“龙绘天书”、“蓬莱仙境”、“江南春雨”、“西风卷帘”等4个主要研学点位,以了解岩溶地貌的概念、物质基础与景观形成过程;并提出“石柱为何会呈现横向生长的状态”、“如何对石柱生长年龄进行判断”等开放性研学问题,培养学生科学思维。

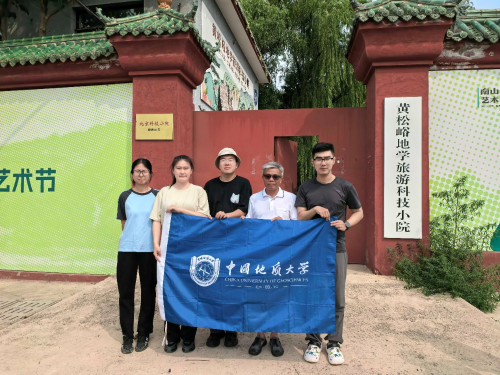

完善地学旅游科技小院建设,巧构研学旅行路线设计

7月9日,实践团前往科技小院考察小院建设,详细考察中元古代高于庄组地层剖面的研学路线。在黄松峪地学旅游科技小院首席专家张绪教教授的带领下,团队共同回顾了小院的工作成果与发展历程,提出了以突出旅游地学特色为目标的科技小院建设思路:在外墙增设地学科普长廊,以进一步凸显小院的专业定位,并为研学活动增添更丰富的地学元素;科普解说牌须保证简短精炼、图文并茂,以增强内容的可读性与吸引力。

张绪教教授指导实践团成员如何讲解科技小院

随后,团队对高于庄组剖面开展了进一步的实地考察,细化了研学路线设计与教学内容。结合已设立的科普解说牌,张绪教老师与团队共同探讨了黑豆峪村大庙研学路线的主要内容,应以“15亿年前海底世界的时空卷轴”为主题,选择“剖面概述”、“白云岩刀砍纹”和“叠层石”等3个主要点位,引导学生了解层面与剖面、产状、沉积旋迴等地质概念,学会如何在野外识别白云岩与灰岩,认识叠层石的形成过程及蓝细菌对生命演化的贡献,并掌握测量产状、放大镜观察岩石中的矿物等技能。

实践团团长王一凡博士生介绍中元古代高于庄组剖面

实践团设立的科普解说牌

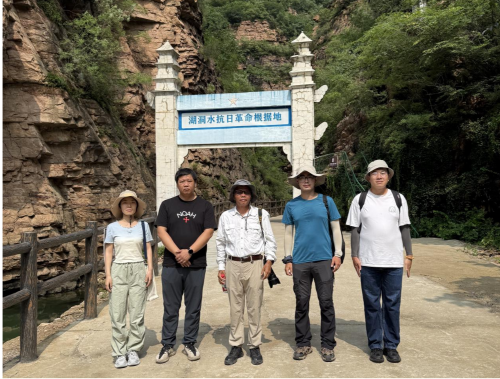

探访湖洞水:勘地质点位,融思政教育

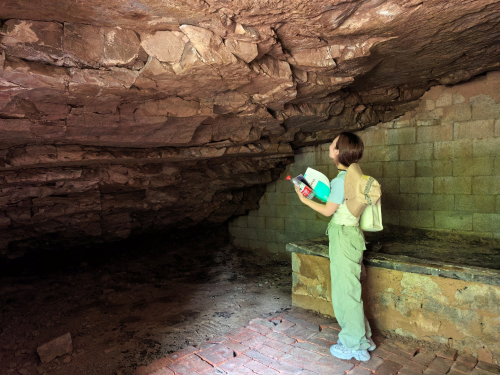

7月11日,实践团跟随指导教师张绪教教授和湖洞水景区经理走进湖洞水景区,考察地质遗迹与红色遗迹点,规划研学路线布局。团队提出以“红色文化的地质基因”为主题,选择景区入口嶂谷地貌景观、通天回音壁大断裂、龙潭景观的地下水出露点、彩蝶谷红色石英砂岩及其交错层理和八路军十三团卫生处分处旧址为5个主要研学点位,聚焦“湖洞水成为革命根据地的地质基因密码”核心研学问题,同时融入思政教育,让学生铭记革命历史、了解革命斗争的艰苦和幸福生活的来之不易。

实践团成员在湖洞水与张绪教老师、景区经理开展实地考察

实践团考察十三团卫生处及其选址与地质的联系

实践团考察通天回音壁断层

湖洞水龙潭景观出露的泉水

实践团在系列考察活动中收获颇丰,对当地地学旅游资源有了更加全面、深入的了解。下一步,实践团将抓紧推进研学手册、教案的编写工作,并推动研学路线的具体落地,为黑豆峪村地学旅游产业发展与乡村振兴贡献地大方案。